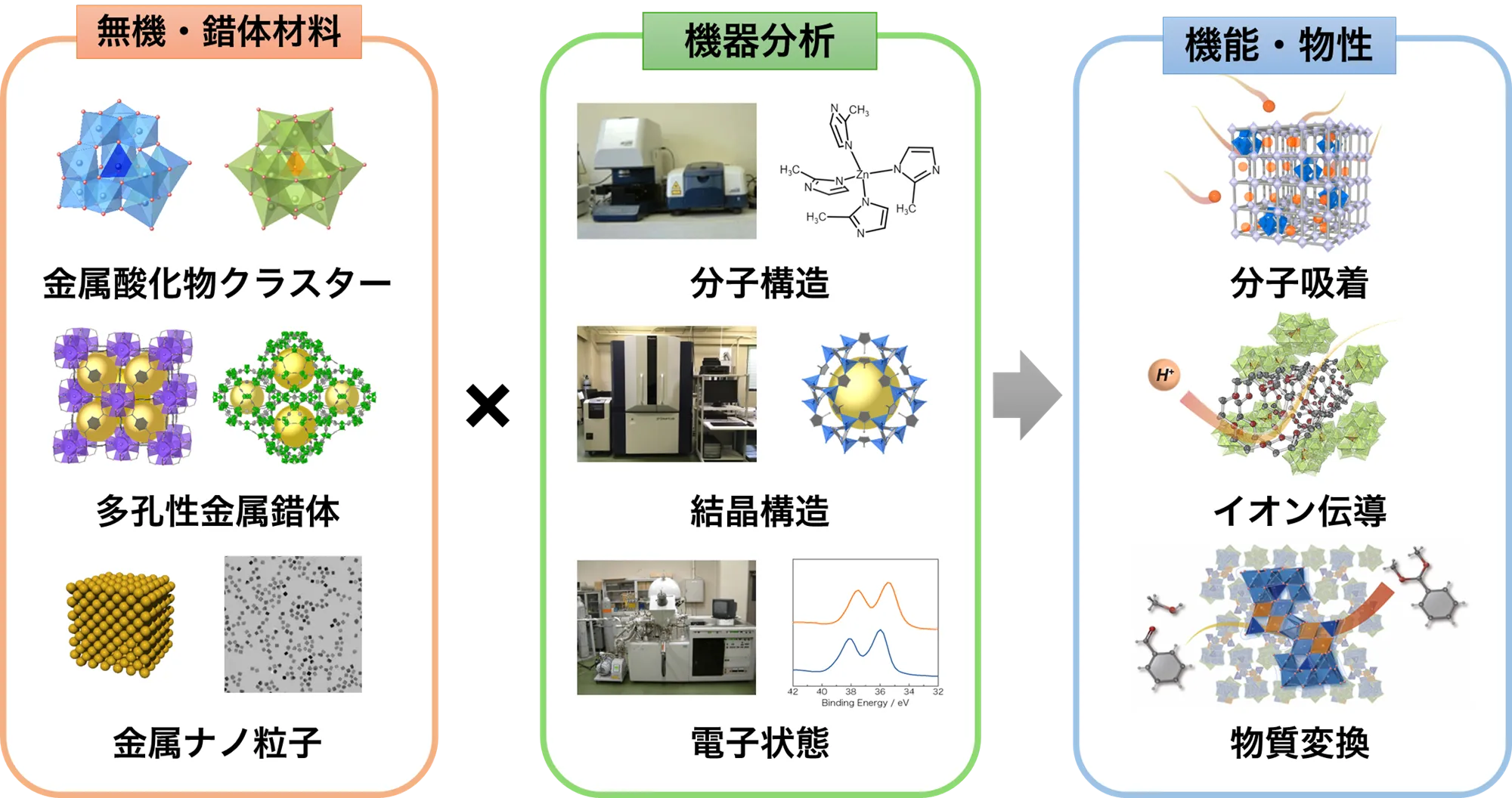

研究概要

我々は無機・錯体材料に対して、機器分析を駆使することで、新奇機能・物性の発現を目指しています。具体的には、金属酸化物クラスター、多孔性金属錯体、金属ナノ粒子等の分子・結晶構造や電子状態の解析により、構造―機能の相関を理解することで、分子やイオンの吸着・伝導・変換への応用を試みています。

これまでの研究テーマ(随時更新予定です。)

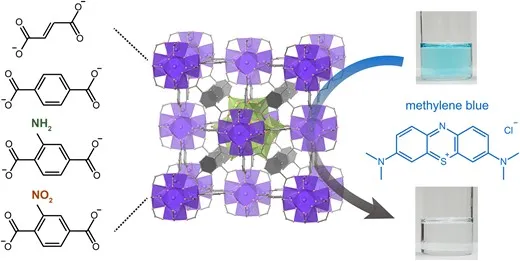

ナノ空間を利用した吸着機能

多孔性金属錯体(PCP: Porous Coordination Polymer, MOF: Metal−Organic Framework)は金属イオンと架橋配位子からなる多孔性材料であり、その構造内部に「ナノ空間」を有しています。PCP/MOFが有するナノ空間を温室効果ガスとしても知られる二酸化炭素(CO2)や次世代のエネルギーキャリアとして有望な水素(H2)等の吸着場として活用しています( Chem. Sci. 2016 , Chem. Lett. 2019 )。

PCP/MOFの吸着場としての汎用性を拡張するために、PCP/MOFの構造中に負電荷を帯びた金属酸化物クラスターを導入することで、正電荷を帯びたCs+イオンやメチレンブルーカチオンの吸着機能も報告しています( Small 2024 , Bul. Chem .Soc .Jpn. 2024 )。

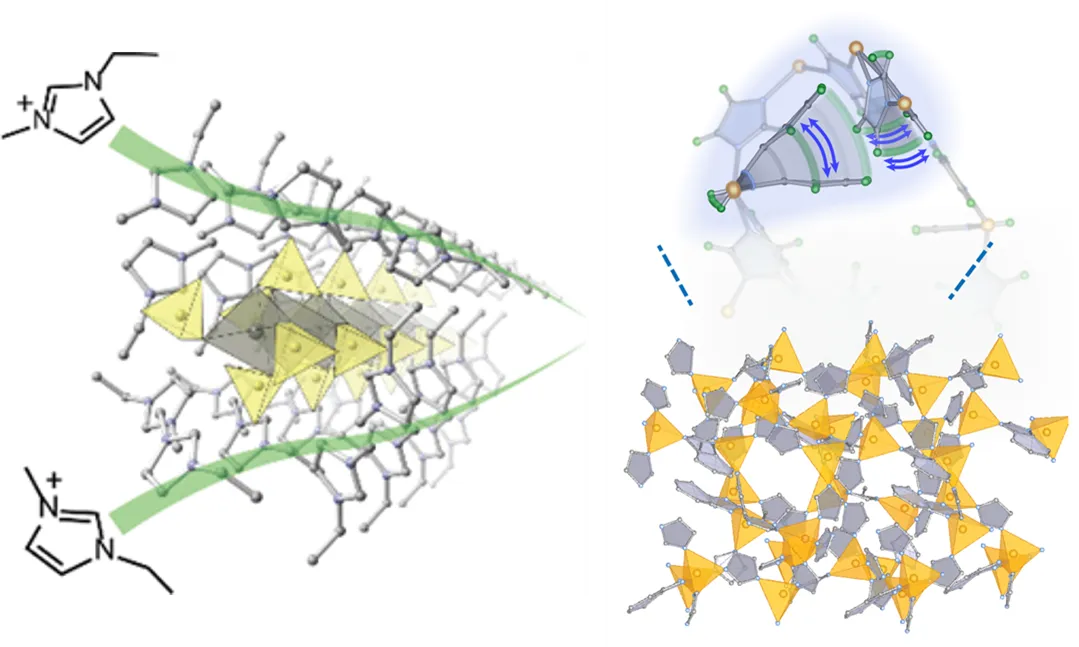

イオン伝導体の開発と分子運動の理解

固体におけるイオン伝導現象は電池の電解質やセンターなど幅広い機能発現の鍵となる重要な現象です。我々は金属錯体や金属酸化物クラスターを用いて、新規イオン伝導体の開発を試みています( Chem. Mater. 2016 , Nanoscale 2021 , Cord. Chem. Rev. 2022 )。またイオン伝導と強く相関があると知られる分子運動の理解に関する研究も進めています( Chem. Commun. 2019 , J. Am. Chem. Soc. 2024 )。

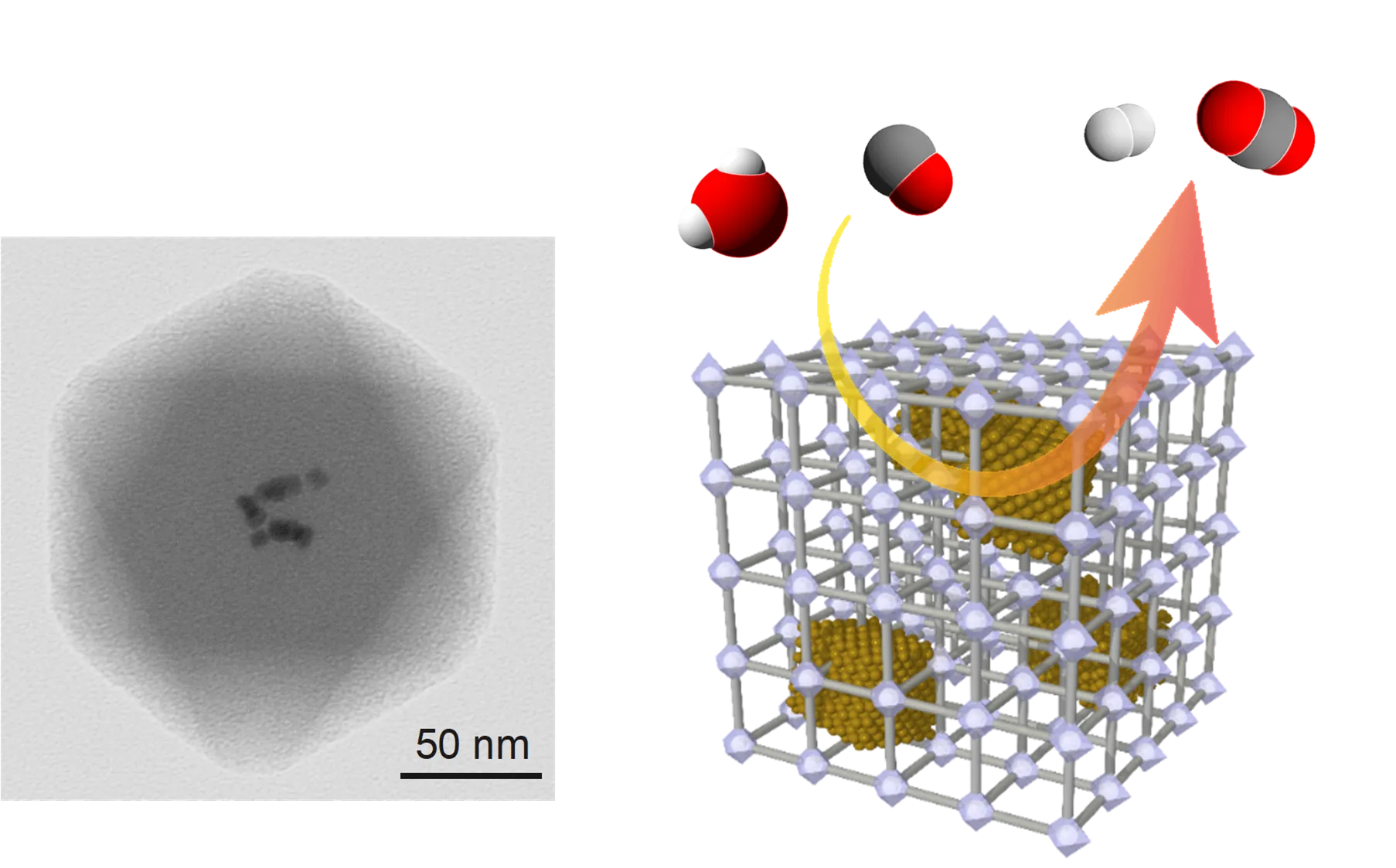

ナノ物質を用いた物質変換

化学工業において、原料を高付加価値な化合物に変換する触媒材料の開発が有用です。我々はPCP/MOFに金属ナノ粒子を埋め込んだナノ複合体を用いた水素生成触媒( Angew. Chem. 2019 , Nano Lett. 2020 )や金属酸化物クラスターを用いた酸触媒( Chem. Commun. 2021 , Chem. Commun. 2022 , Chem Catal. 2023 , Chem. Sci. 2024 )を報告しています。